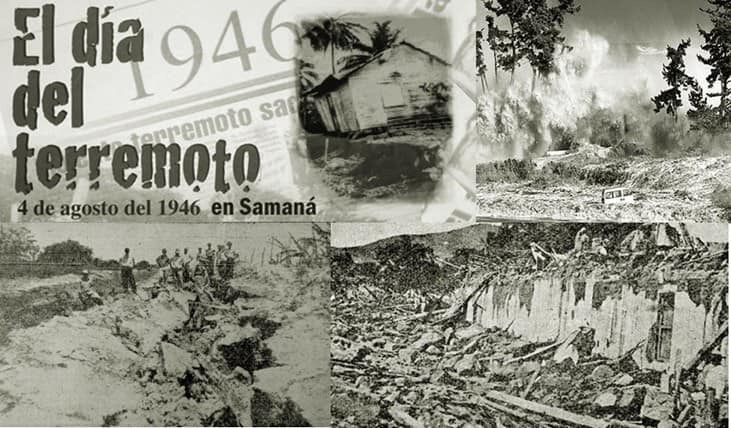

Misericordia Señor! Misericordia Señor! Así vociferaban los más viejos, que a pleno pulmón, elevaban sus gritos al cielo frente al cataclismo que sacudía a toda la isla y en especial las costas del nordeste dominicano en las poblaciones de Julia Molina (Nagua desde 1961) y Matancitas aquel medio día del 4 de agosto de 1946.

Yo contaba con apenas 7 años de edad. Recuerdo con claridad ese evento sísmico que me dejó marcado para toda la vida.

Era un mediodía del caluroso verano, los muchachos estábamos jugando en los alrededores de la playa y los mayores descansaban después del almuerzo, compartiendo o durmiendo la siesta del domingo.

La poza de Bojolo junto al litoral de Nagua era una hermosa playa del nordeste en que la Bahía Escocesa se dibujaba en todo su esplendor con un mar de un azul intenso.

Un poco más allá de los límites de la bahía se encuentra la profundidad mayor del Océano Atlántico conocida como las fosa de Milwaukee.

Jugábamos en la playa, cuando de repente, nos quedamos paralizados al sentir por primera vez en nuestras vidas, de como la tierra se mecía bajo nuestros pies, miramos hacia el mar y creímos oír una explosión dentro del mar, algo como si fuera un trueno lejano.

Fue en ese momento, con los rostros desencajados y con la seguridad de que el mundo se estaba acabando, cuando vimos el mar, esa enorme mole de agua que se retiraba y se perdía en el horizonte.

Enormes peces saltaban en lo seco, al tiempo que mis ojos de niño contemplaban de cómo el mar venía hacia nosotros con toda su fuerza a ocupar lo que minutos antes era su dominio.

Al sentir que el mar retornaba con toda su furia, todos nosotros, con las caras descompuestas por la sorpresa y el miedo, dimos las espaldas al mar y empezamos a correr como alma que lleva el diablo.

En el desenfrenado corre corre hacia mi casa me caí varias veces, me paraba y volvía a caerme, todo resultaba en vano y todos los que íbamos juntos les ocurría lo mismo con el movimiento sísmico; fue entonces que imité a mis compañeros y cogí una piedra, me la puse sobre mi cabeza y empece a darme puñetazos en el pecho ya decir a viva voz: ¡Misericordia Señor! ¡Misericordia Señor!

Al cesar el movimiento sísmico, pude sobreponerme al miedo y me di cuenta como la tierra se había agrietado y que de esas grietas manaba mucha agua. Así avancé hasta mi casa y me reuní con mis padres, con otros familiares y vecinos, llenos de pánico, preparándose para salir a buscar lugares más altos de la población para guarecernos allí, lejos de lo que podría seguir ocurriendo como fue el maremoto que arrolló las costas de Julia Molina. Mi abuelo no quiso acompañarnos, alegando que se quedaría cuidando nuestras pertenencias.

Nos dirigimos hacia la parte alta de la población, por donde estaba el camino que nos comunicaba con San Francisco de Macorís. Al llegar a un lugar que nos pareció seguro, decidimos preparar una rústica covacha hecha con pencas de coco para quedarnos casi a la intemperie, hasta que todo volviera a la normalidad.

Testigos del fenómeno sísmico, atestiguaron que cuando el mar retornaba a ocupar sus predios, sucedió algo inexplicable cuando el mar se dividió en dos frente a la población, inundando y arrasando hacia su izquierda todo lo que era Matanzas y Matancitas, y a la derecha arremetió contra todo el bajío de la desembocadura del río Boba, en lo que todos creímos que fue un milagro para que no se destruyera el pequeño pueblo de aquel entonces conocida como Julia Molina.

Con el transcurrir de los días, las réplicas se fueron haciendo más escasas y débiles, a las tres semanas de nuestra mudanza provisional, mi madre y mi abuela decidieron retornar a la población.

A mí, por mi corta edad, me disgustó sobremanera, ya que por la magnitud de la tragedia, recibíamos ayuda de alimentos y ropas desde el cielo, en los aviones norteamericanos que la arrojaban en paracaídas.

Para nosotros, los muchachos, era una novedad que la disfrutamos como era natural. Cuando retornamos al pueblo, ya otras familias también lo habían hecho para buscar la normalidad de nuestras actividades, pero desde esa ocasión, al mar ya le teníamos más respeto, aun cuando más luego volvimos a disfrutar de los agradables baños de esas playas, que como la de Bojolo, constituyen el imán que cada fin de semana atrae a muchos dominicanos residentes en las ciudades cercanas.

Ese terremoto de 1946, fue registrado como de 8,3 de intensidad en la escala de Richter y ocasionó unos 1,200 muertos, tomando en cuenta que era una zona escasamente poblada, las construcciones de casas y de otra naturaleza eran de madera y tablas de palma, techadas de cinc o cana. Recuérdese que el terremoto del 12 de enero en Puerto Príncipe fue de una intensidad de 7,3 y ocasionó una conmovedora tragedia, apagando la vida de más de 225 mil personas de lo que el pueblo haitiano no se ha podido reponer.

Los que todavía estamos vivos, y fuimos testigos de ese gran terremoto de agosto de 1946, que ahora se cumplen 64 años de su ocurrencia, debemos darle gracias a Dios, que en su infinita misericordia, tuvo compasión con el pueblo dominicano, al cual siempre lo ha protegido; y en el 1946 fuimos afortunados por vivir en la pobreza de una región, que en aquel entonces, comenzaba a poblarse y abrirse a la agricultura gracias a las manos de dominicanos emprendedores, que hoy en día han hecho de Nagua, un dinámico centro urbano de gran importancia en el nordeste de la República.

Publicado el: 7 agosto, 2010

Por: FELIPE SIGFRIDO GRULLÓN.